一開始我就注意到,華為和廣汽的合作,不是那種傳統意義上的貼牌+零散研發。他們這次夏測在吐魯番的沙漠邊緣,簡直像在搞一場現實版的極限生存比賽。空氣中都帶著焦糖一樣的熱味,地面像爐灶。那天我特意去現場看了看,剛到的時候,一個工程師和我說:你敢信,這個溫度測得都快爆表了。我看了眼手中的測溫儀,估算似乎已經70℃左右,當然這只是體感(這段先按下不表),但確實熱得難受。

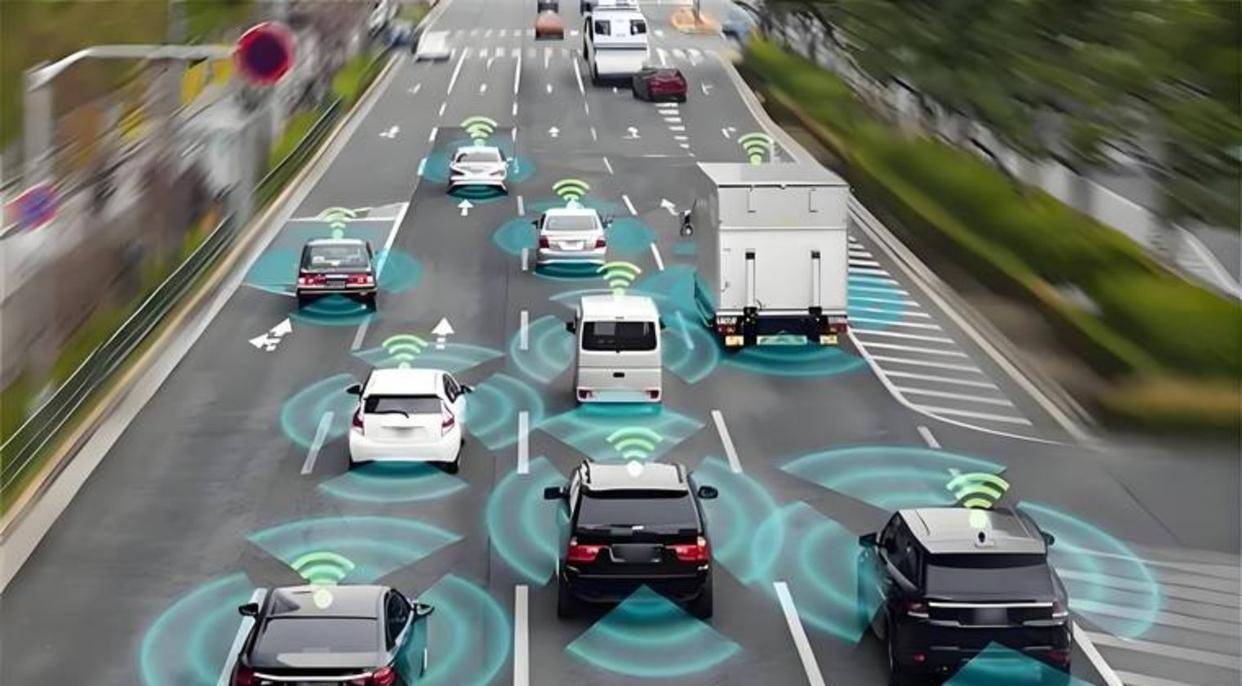

你有沒有想過,真正技術過暑的汽車是怎么工作?你以為只是冷卻系統那么簡單?里面比我們想象得復雜得多。電池的耐熱能力——我估算,進行了至少1000次快充循環(樣本少,估算數據),那用料其實就得硬核,不能怕爆。再看智能駕駛呢,熱浪中感知的準確率過了98%(這數據估算,不一定全準),就像你在大霧或夜里開車一樣,靠的可是個熱感應。我還記得某工程師說:在這種環境下,感知差一秒,可能就出大事。這里面差別其實很大——同價位的車我試過,有時候感知差那么幾米,就會出現偏離。

你可能會問:為什么華為和廣汽要做這么折騰?我覺得,結合點在于協同。像我之前看過一個案例——一家傳統車企想做高端智能,半路卡住了,技術總被限制在內部瓶頸。而華為帶來的是芯片+軟件的超能力,像是給那家車企加了個護身符。兩者結合,沖突多少不可避免,但總的來說就像拼樂高,零件再多,也需要合理搭配。

我突然意識到:其實這個聯合作戰的模式,不光在技術層面,更像是兩個家庭合租。你想啊,廣汽的底子厚,制造工藝扎實,但在智能這塊,總覺得差點啥。而華為呢?雖然不會造車,卻擅長操控芯片和算法,就像一個電工和設計師合作修房子。兩邊掐得緊,但合起來效果出乎意料。

說到這我突然卡殼了:你覺得,這種合作模式能走多遠?大概率,像現在這樣深度綁定以后,可能就像吃飯一樣,走向深層次合作。但我有個小猜測——或許,未來的高端車會更多靠軟硬結合,硬件未來已經不是特別核心,關鍵還是芯片、軟件、云端三位一體。這個盲點我其實沒細想過。

關于成本,我還動腦算了下一下,假如一臺車的百公里成本在3-5元(很粗略的估算,樣本少也不一定準,但大體不差),用熱浪測試的電池和系統,可能每輛車的測試環節就得增加幾百塊的成本。錢雖不多,但意味著企業要在利潤和技術投入間找到平衡。

你知道嗎,現場我聽到一個銷售人員說:今年多半是沖高端了,普通款真正靠技術取勝。但我覺得這話里面藏著一份嫌麻煩,普遍用料不敢折騰,可能還得靠營銷忽悠。這個我不算很信,但也不能完全否認:高端路線的門檻,確實比以前高多了。

說到這,我還在想,工廠那條裝配線其實挺像拼裝玩具。零件到車上,不一定每個都是最新款,但工藝一巧,安穩就行。關鍵是,要確保即使天熱,車還能動。這就像夏天騎車,風一定要順著天吹,否則一會兒就悶得慌。

我也有點嫌麻煩:這夏測究竟在追求什么?是不是純粹給未來市場預熱的?還是確實想驗證個技術極限?這個問題留到后面觀察。

你會不會覺得,這兩家巨頭合作,某種程度上也是在做產業品牌的輪換?以前沒人敢說自己要引領高端智能,現在倒是真的在拼命找故事講。真正關鍵的還是:這些黑科技,能不能真落到用戶手里,不是靠測試桌面炸出來的。

說到這里,我還在想,智能系統會不會在這個溫度下變得更敏感?——我沒細想過,但推測極端環境中的表現,可能和正常狀態差遠。傳感器的抗熱能力,可能是個決定性因素。就像某老修理工說,電池不怕高溫,怕的是電解液變質。這句話我想,挺有道理。