70年代出生的我,已經漸漸感到歲月無情,許多往事仿佛都被時光抹去,記憶越來越模糊。唯一能讓我偶爾回想起過去的,是在夢中,兒時在農村廟會那熱鬧非凡的景象總會不經意間浮現出來。

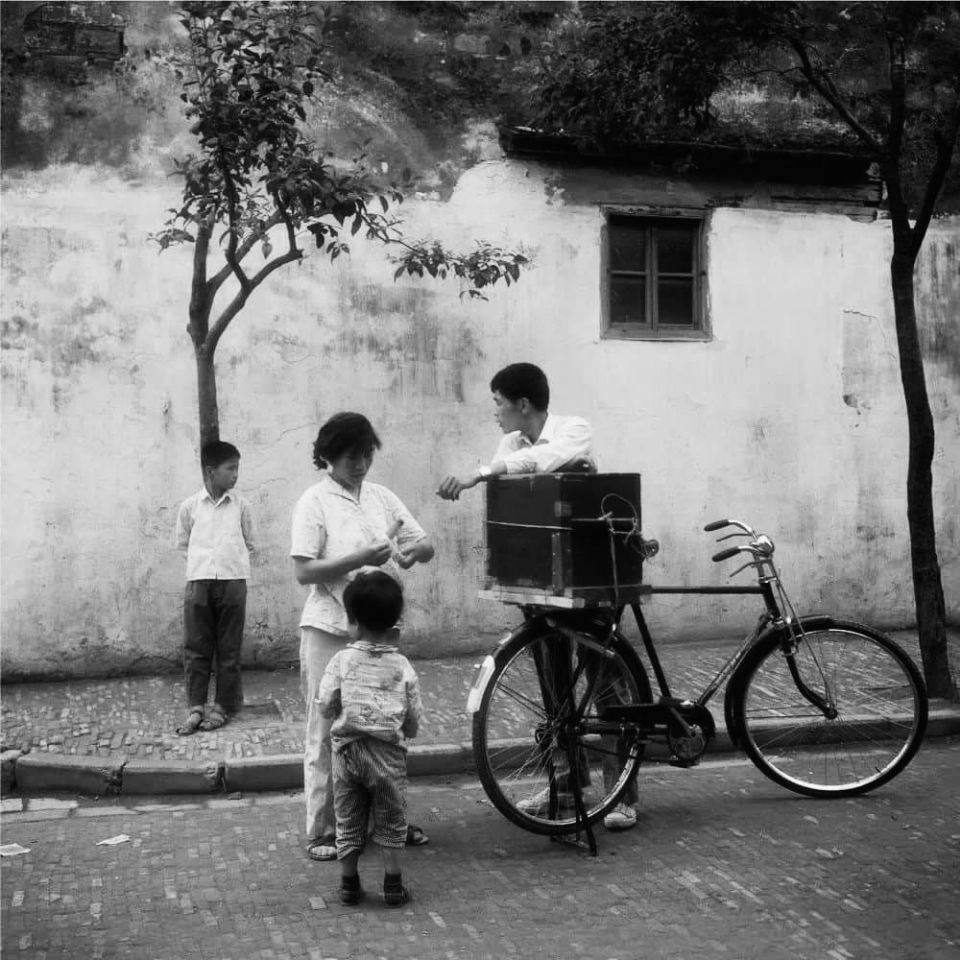

1980年代中期,農村孩子們的假期分為三段:麥假、秋假和寒假,但即便如此,他們心里還是會不由自主地覺得,城里的孩子過得更加幸福。

在我們那個年代,農村的孩子拿到的通常是《暑假作業》或《秋假作業》,而麥假和秋假則是農忙季節,孩子們放假了也不能安穩休息,必須幫著父母在田里勞作。辛苦的農活讓許多孩子累到連夜尿床,甚至沒人敢拿這個開玩笑。大家見面時,都不敢提起這件事,互相理解,默契十足。

城里的孩子暑假里正開心地玩耍,農村的孩子卻依然在酷熱的教室里書聲瑯瑯,汗水濕透了衣衫。老師的威嚴可見一斑,不論是誰偷偷下河洗澡,還是跑去偷西瓜,一旦被發現,必定會遭到用柳條做的教鞭狠狠地抽打。哪怕是挨打的孩子,家長也絕不會出面為孩子辯護,因為大家都深知“嚴師出高徒”的道理。

然而,冬天則成了農村孩子最開心的時光。我們會跑到大荒洼放野火,溜冰,打陀螺,或者帶著家里養的狗去追捕野兔、掏鳥窩,那時覺得所有抓來的獵物,都比外面的食物更加香美。不過,孩子們心中最期待的,莫過于趕廟會了。

在我的記憶中,那個時候的農村比現在更為富饒。大多數家庭的主要收入來源是棉花和果木種植。棉花田一畝地的收入可以達到四五百塊錢,而一畝地的國光蘋果產值更高,能賣到兩千多元,光是果園的收入,就超過了當時一個工人的年工資。村子里還有十幾家村辦企業,做罐頭、銼刀等生意,每年都有不錯的盈余。

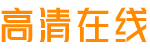

村里的廟會雖然表面上看是傳統的節慶活動,但實際上也有著很強的經濟動機。舉辦廟會并不容易,首先村莊必須要夠大,夠富裕。廟會的日期不固定,通常被稱為“冬季物資交流大會”,一般持續六天。除了商販們在會上做生意外,大家最期待的還是能請到有名的戲班子來演出。

我們村的戲臺設在大車店院子里。大車店有一個很大的土臺子,恰好可以用來搭戲臺。那個時候曾有一部電視劇《血濺津門》,就曾在這家大車店里拍攝過。戲棚是由戲班子自帶的,帶有經驗的觀眾看著戲棚的新舊程度和規模,就能大概知道這個戲班子的水平。

每個戲班子大約有五十多人,每天演出兩場,六天的演出費用高達兩萬塊錢,食宿則由村里負責。盡管戲臺下沒有座位,大家還是不以為然,孩子們直接坐在臺下的檁條上,而大人則自帶座位。不過,戲票雖然很便宜,但絕大部分是免費的。每個村民,不論大人小孩,都會得到12張免費票。身高不足1.2米的孩子可以免票。

然而,盡管票價不貴,廟會期間,免費票常常很快就被分完,剩下的就要花錢購買。即便如此,票價不高,大家都能接受。而這也就能保證廟會每天座無虛席,戲棚里人頭攢動,甚至有時候一場演出能收回四千多張票。這還不包括那些偷偷翻墻進入的孩子們。

其實,邀請戲班子來演出,絕對是賠本生意。即使每場演出都爆滿,票房收入也僅僅是1500元,而六天的費用加起來,還虧損了11000元。這還不包括演員們的食宿費和維持秩序的工作人員薪資。然而,盡管知道這是一項賠錢的生意,村里的人還是愿意舉辦廟會,大家看中的是商販的攤位費。

廟會期間,固定攤位大約有四五百個,每個攤位收取100元攤位費,按此計算,每場廟會的收入就有四五萬元。而那些臨時攤位,則一天收取兩元攤位費,臨時攤位的收入也能帶來一萬多元。盡管攤位費用不算高,但關鍵在于廟會期間的客流量。為了保證客流量,廟會的主辦方和商販都非常重視戲班子的演出。

最開心的,還是那些天真無邪的孩子們。每天早晨,他們都會跑到戲棚看演員們練功。許多演員其實年齡并不大,像他們這種四處演出的孩子,往往更加懂事。雖然有時候他們會對孩子們做出微笑并搖頭,表示自己聽不懂方言,但更多時候,孩子們還是會看到他們在練功時翻跟頭,才知道這些演員確實有真本事。

不少孩子也想加入戲班子,學點兒武功,但他們顯然并不被看重。戲班子里的演員們并不理會這些熱心的小伙伴,直接忽視了他們的存在。有些孩子甚至在心里幻想自己將來能像這些演員一樣,跳上臺去展示自己的才藝,但往往只是空想。

為了能更好地吸引觀眾,戲班子通常會選連臺本戲,這些劇情緊湊、節奏快速的戲劇特別能夠吸引觀眾,讓人無法自拔。雖然孩子們看不懂劇情,也聽不懂唱詞,但他們依然樂在其中,因為演出中常常有“打渾”的小丑角色,這些角色總是帶給孩子們無限的歡笑。

有一次,戲班子演出《雁翎甲》時,扮演時遷的演員翻跟頭不小心摔了下來。幸運的是,大家并沒有指責他,反而是演員憑借機智,抓起一個孩子手里的糖葫蘆,巧妙地轉化了這場意外,逗得觀眾們捧腹大笑。接下來的每場演出,前排幾乎都是拿著糖葫蘆的孩子們。

其實這些戲班子的演出中,許多武丑和滑稽的角色,往往最受孩子們歡迎。就像《轅門斬子》中的穆瓜,他的名曲“穆瓜開言道,姑娘你細聽……”至今讓許多孩子耳熟能詳,甚至能唱出不同版本。

也曾偶然在外面遇到一位梨園的老前輩,她說自己曾是常客,問她為什么當時的廟會,臺下全是對戲曲一無所知的孩子,為什么演員們還能如此認真地表演。她笑著回答:“內行看門道,外行看熱鬧。先培養孩子們的興趣,有了興趣,再來就能懂得更多。” 這一句話讓我記憶深刻。

無論是《貍貓換太子》還是《楊家將》,這些連臺本戲和單本戲都深深印在了我的記憶里。盡管許多細節早已模糊,但那份對戲曲的熱愛,卻一直未曾改變。

后來有一次和城里的朋友聊起這些往事時,他們對此感到茫然。對他們來說,廟會期間能夠免費看大戲,這幾乎像是天方夜譚。我們老家的人,幾乎只有河北梆子能引起共鳴。甚至有一年,村里邀請了一個京劇團,雖然戲棚豪華,演員精湛,但由于村民們不買賬,這場京劇演出反而以失敗告終。第二天,他們才改演河北梆子,才逐漸挽回了口碑。

廟會上的戲劇演出不僅僅是文化的展示,更與村里人的興趣和審美緊密相關。在那個年代,這樣的活動,幾乎是我們孩子們唯一的娛樂。